Глава тринадцатая

Шли уже седьмые сутки наступления, а Климович все еще был цел, не ранен и даже не поцарапан, несмотря на двадцать танковых атак, в которых он принимал участие. Он успел забыть о легком ранении, полученном при Баин-Цагане, и казался себе неуязвимым.

Выйдя на маньчжурскую границу, бригада простояла там день, пока не подтянулись пехота и артиллерия. После этого танкистов побатальонно придали стрелковым полкам, штурмовавшим узлы японской обороны внутри кольца. Окруженные японцы все еще занимали район пятнадцать километров в длину и десять в поперечнике и удерживали в своих руках большие сопки — Зеленую, Песчаную, Ремизовскую — и несколько сот мелких.

Японцы дрались с ожесточением и не сдавались в плен. Бее происходило так, как и должно было происходить в условиях, когда хорошо обученная пехота, пережив первый ошеломляющий удар, но все еще располагая после этого сотнями орудий, минометов, пулеметов и боеприпасами, осталась в окружении, тщательно и заблаговременно зарывшись в землю и ежедневно получая по радио и через голубиную почту обещания, что ей придут на помощь.

А помощь казалась близкой: 24, 25 и 26 августа в окруженной группировке все время слышали доносившийся с востока гул боя; пытаясь прорвать кольцо окружения извне, японцы наспех бросали в лобовые атаки все, что было у них под руками в Западной Маньчжурии вблизи границы: пехотную бригаду, несколько отдельных батальонов и даже полк железнодорожной охраны.

Только к вечеру 26-го, когда остатки этих частей отступили в глубь Маньчжурии, на границе установилась тишина.

Тем временем внутри кольца мы каждый день отрезали от пространства, занятого японцами, все новые ломти изрытой окопами и блиндажами, изъязвленной воронками и заваленной трупами земли.

Окруженную японскую группировку пробовали, как металл, и на разрыв и на сжатие. Танкистам приходилось мириться с тем, что, прорвавшись в первые три дня на сорок — шестьдесят километров, теперь надо было сутками возиться из-за километра или пятисот метров, из-за одного или двух барханов, так перепаханных артиллерией, что казалось, на них нет живого места, и, однако, продолжавших отплевываться минами и пулеметными очередями.

Тс несколько квадратных километров, которые занял 117-й стрелковый полк при поддержке батальона Климовича, были отмечены мрачными вехами сгоревших танков.

Перед началом наступления у Климовича было двадцать семь танков. За дни прорыва он потерял всего пять, а за последние Дни, выдавливая японцев из барханов вокруг сопки Песчаной, — Девять.

Понимая всю сложность борьбы в этой идеально приспособленной к обороне, холмистой, песчаной, изрытой как кротами местности, он все-таки никак не мог свыкнуться со своими потерями, примириться с тем, что сегодня днем в бою за безымянный песчаный бархан, имевший каких-то несчастных двести метров в поперечнике, у него сгорело два танка и в одном из них — весь экипаж. Сгорели три человека, которых он знал по именам, отчествам и фамилиям, знал с их достоинствами и недостатками, с их дружбой и с их дисциплинарными взысканиями, с их письмами домой и с их вопросами на политзанятиях. Сгорели три человека, которых он учил три года, и сгорели не на улицах фашистского Берлина или самурайского Токио, а здесь, у этого песчаного бархана, похожего на тысячу других точно таких же песчаных барханов и отличающегося от них только тем, что теперь он будет фигурировать в донесениях как бархан с сожженным танком.

Сегодня утром из штаба бригады прибыл на броневичке связной, привез очередное приказание и сообщил, что Сарычев ранен осколком мины в шею, — правда, легко, из строя не вышел.

— Вот и Сарычев ранен, — проговорил Климович, когда броневичок отъехал и скрылся из виду.

В первый раз за все время он подумал о собственной неуязвимости со смешанным чувством удивления и неясной тревоги. Однако долго думать об этом ему было некогда — через полчаса начиналась атака.

Эта атака была второй за день; она закончилась взятием двух маленьких барханов. Потом была третья атака, неудачная, еще на один бархан, та самая, во время которой японские смертники, пользуясь моментом, когда пехота отстала, сожгли два танка бутылками с бензином. Под вечер состоялась четвертая атака. Злополучный бархан был взят, и японцы перебиты, — их оказалось немного, меньше ста, но двадцать из них — офицеры. Теперь впереди оставались невзятыми только два высоких горба сопки Песчаной.

В восьмом часу вечера начинало понемногу смеркаться. Оставив на передовой два танка, Климович отправил остальные в тыл заправляться, а сам пошел на новый наблюдательный пункт, к командиру полка Баталову. До наблюдательного пункта предстояло пройти метров восемьсот; он находился на только что взятом бархане, где сегодня сгорели два танка Климовича: один, задрав к небу пушку, маячил на самой вершине бархана, а другой, зарывшись пушкой в песок, стоял у подъема.

Чтобы добраться до наблюдательного пункта, Климовичу непременно надо было пройти мимо этого своего танка, в котором заживо сгорели башенный стрелок и механик-водитель, а командира танка старшину Михеева увезли в госпиталь с такими ожогами, что Климович, содрогнувшись, подумал: он сам не знает, чего теперь пожелать красавцу Михееву — выжить или умереть…

Впереди, все еще не засыпая, как дятлы, стучали и стучала пулеметы. Закат предвещал на завтра ветер и, значит, тучи песка, пыли и плохую видимость через триплексы.

Однако думать о завтрашнем дне было рано: впереди — ночь, а полковник Баталов вполне способен потребовать, чтобы танки поддержали его полк и в ночных атаках.

Баталов до сих пор еще ни разу не требовал этого, но расстроенный дневными потерями Климович представил себе такую возможность и долго не мог успокоиться: разве танки приданы Баталову для того, чтобы их все пожечь?

Позади Климовича свистнула пуля. Больше не стреляли, но он все же ускорил шаги, стараясь поскорей миновать небольшую открытую лощинку.

Сзади снова свистнула пуля, и почти сразу же вслед за ней другая. Кто-то стрелял по нему, — может, какой-нибудь притворившийся трупом раненый японец, который, подложив под себя карабин, лежит в степи и дожидается ночи, чтобы добраться к своим.

Было бы разумнее проползти оставшиеся двадцать шагов, но стреляли издалека, неизвестно откуда, и Климовичу не хотелось ложиться на живот и ползти под этими одиночными выстрелами. Он только ускорил шаг, чувствуя, как по спине пробегает неприятный холодок. Глупей всего после стольких боев получить случайную пулю в спину.

Миновав простреливавшееся место и с облегчением переведя дух, Климович стал вкось подниматься по склону бархана.

Склон был сплошь изрыт глубокими круглыми японскими окопами: всюду виднелись воронки и следы гусениц. В одном месте Климовичу показалось, что это следы его собственного танка, что два часа назад он именно здесь разворачивался после атаки. Он вспомнил подробности пейзажа, который в дыму и взвихренном песке недавно видел сквозь смотровую щель.

Если так, то немного левей должны быть остатки японской артиллерийской позиции. Там он раздавил одну пушку, а другая так и не стреляла: то ли не было снарядов, то ли ее подбили раньше.

Так и есть. Вон из песка торчит изуродованное колесо, а рядом наши артиллеристы устанавливают на закрытых позициях гаубичную батарею.

Увидев артиллеристов, Климович не стал подходить к ним ближе, но почувствовал в душе облегчение от присутствия людей на этом мертвом поле. Хотя это и было поле выигранного боя, во все равно тоскливо, когда идешь по таким местам один, видя только убитых, да обломки оружия, да разные разбросанные предметы, которые вовсе ни к чему мертвым. Па ногах убитых японцев обмотки и резиновые тапочки, похожие на варежки, — четыре пальца вместе и большой отдельно. Некоторые трупы уже успели вздуться, и ноги в этих странных тапочках напоминали страшно распухшие вторые руки.

На середине подъема Климовичу встретился старшина-артиллерист без пилотки, обросший недельной бородой, потный и бледный. Рукава гимнастерки у него были засучены до локтей, и обе руки с забинтованными кистями лежали на двух перекинутых через шею лямках. Он нес эти руки перед собой, как двух детей, и шел под гору осторожно и медленно.

— Когда вас ранило? — спросил Климович, всегда говоривший «вы» бойцам и младшим командирам.

— Еще днем, — сказал старшина, останавливаясь. — Миной. Обе сразу.

— Что, поотрывало пальцы?

— Нет, только поковеркало. — Старшина морщился и двигал мускулами лица, пот со лба натекал ему на глаза.

Климович вытащил из кармана черный от пыли платок и вытер старшине лицо.

— Что ж так, ранило днем, а только сейчас идете? — спросил он, пряча платок.

— Батарею не хотел до ночи оставлять, все, кто побольше меня, из строя вышли. Я со вчерашнего дня батареей командовал.

— Справлялись?

— Отчего же не справляться? — с вызовом сказал старшина. — В полковой школе был да здесь семь дней академию проходил. Нет ли у вас закурить, товарищ капитан?

И Климович понял, почему раненый так охотно остановился.

— Закурить есть. — Климович вынул жестяную коробку, заменявшую ему портсигар, и дал папиросу старшине, жадно потянувшемуся к ней губами. — Берите правей, — сказал, зажигая спичку, Климович, — а то лощина простреливается.

— Ничего, как-нибудь перекурим это дело, — сказал старшина, но все-таки свернул вправо, как советовал ему Климович.

«Конечно, и у них тоже потери большие», — подумал об артиллеристах и пехотинцах Климович, продолжая подниматься на бархан.

Но даже и эта мысль не смягчила его все нараставшее раздражение против командира стрелкового полка. Климович делил свои потери на те, что он должен был понести и понес, потому что без этого нельзя было обойтись, и на те, что он понес из-за плохого взаимодействия с пехотой. Оба сегодняшних танка, по убеждению Климовича, могли бы и не сгореть, если б пехота с самого начала шла за танками вплотную, как она ходила потом, когда взяли этот бархан.

Если бы пехота не отстала, японцы не смогли бы ни подсунуть на бамбуковых шестах мины под гусеницы, ни закидать потом танки бутылками с бензином. В том, что взаимодействие не было организовано в бою с самого начала, Климович выпил полковника Баталова и весь день кипел желанием высказать ему это.

На гребне бархана, куда взобрался Климович, еще недавно был узел японской обороны. Вниз во все стороны змеились ходы сообщения; там, где тяжелый снаряд прямым попаданием угодил в один из блиндажей, как рассыпанные спички, валялись бревна и зияла большая черная дыра.

Крытый бетонными плитами коридор вел к блиндажу, где теперь помещался наблюдательный пункт, — очевидно, он служил японцам убежищем во время артиллерийских налетов. Сюда они сползались из ближайших окопов. Песок был повсюду в темных пятнах.

— Где командир полка? — спросил Климович у часового, стоявшего при входе в блиндаж.

Красноармеец ответил, что командир полка пошел в батальоны и скоро вернется.

Климович остановился, оглядывая расстилавшуюся панораму.

Почти совсем стемнело. Бой начинал стихать. На фоне черно-фиолетового неба виднелась седловина Песчаной сопки с двумя горбами. Ближний горб был метрах в семистах, дальний — километрах в полутора. На обоих горбах еще сидели японцы.

Климовичу захотелось посмотреть еще и на невидимую отсюда Ремизовскую сопку. Он свернул в ход сообщения; в конце его на земляной скамеечке сидел за перископом наблюдатель. Когда Климович поставил ногу на земляную скамейку и хотел подняться над бруствером, красноармеец схватил его за руку:

— Снайперы бьют, товарищ капитан…

— Темно, не разглядят, — сказал Климович, высовывало.

И действительно, уже настолько стемнело, что ничего т;ельзя было разглядеть, кроме еле заметно выделявшегося на юрпзонте гребня Ремизовской сопки. Постояв с минуту, Климович сноса спрыгнул в окоп.

Красноармеец был молодой стройный парень с комсомольским значком на чистой и аккуратно заправленной гимнастерке.

— Что, жарко было у вас сегодня? — спросил Клнмоыгч, встретясь с ним глазами.

— Если бы не ваши танкисты, товарищ капитал, не взять бы нам этой высоты! — убежденно сказал красноармеец.

Л9П,

Вспомнив при этих словах полуживого Мпхеева, Клзмозяч чуть не сказал в ответ то, что было у него на душе: что Мяхеез со своим экипажем напрасно сгорел из-за плохих действий пахоты,

— Ладно, после победы сочтемся, — удержавшись, сказал сз вместо этого.

— Конечно, — с достоинством ответил красноармеец. Он был чем-то похож на Мпхеева, такой же рослый, сплъпьы, спокойный, знающий себе цену.

— Скажите, товарищ капитан, — спросил красноармеец, — неужели правда, что мы с Гитлером пакт подписали?

— Кто это вам сказал?

— Говорят, сегодня по радио передавали.

— Что за пакт?

— О ненападении.

— Не знаю. Врут, наверное, — сказал Климович и прошел в блиндаж.

У входа, на полу, пристроился телефонист, а в дальнем углу спдел незнакомый майор и, сгорбившись, что-то писал. Перед я;:и стояла наполовину оплывшая свечка, а с двух сторон возле л°.ж-1ей — две тонкие жестяные «подставки с вдетыми в них тлевши:,! 1 с одного конца зелеными спиральками — трофейным японский средством от комаров.

— Здравпя желаю! — сказал Климович, входя.

— Здравствуйте.

Незнакомый майор повернул голову, близоруко сощурилгл, попытался разглядеть Ригимовича, но, так и не разглядев, отвернулся и продолжал писать.

Климович прошелся несколько раз по блиндажу и сел у стены напротив майора.

Пилотка на голове у майора сидела нескладно, вкось, и лицо у него было некрасивое, худое, с длинным носом. Писал он быстро и мелко, большим черным автоматическим пером, крепко зажатым в худых пальцах, и при этом так низко нагибался, что казалось, водил своим длинным носом по бумаге. Петлицы, как теперь разглядел Климович, у него были темно-золеные, не то докторские, не то интендантские.

— Курить хотите? У меня «Борцы» есть, — сказал майор, не отрываясь от писания.

— Давайте, если есть, — охотно отозвался Климович. «Борцы» были самые хорошие из всех папирос, попадавших на фронт.

Майор, продолжая писать, молча вытащил из кармана коробку папирос и положил рядом со свечкой. Так, не разгибаясь, он писал еще минут пять, потом завинтил перо, надел лежавшие перед ним на столе очки и стал бесцеремонно разглядывать Климовича.

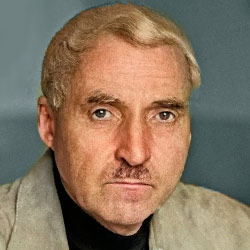

Интендант второго ранга Лопатин уже седьмые сутки, с первого дня наступления, почти безотлучно находился в 117-м стрелковом полку, отсылая свои статейки в газету с приезжавшей каждый вечер редакционной «эмкой».

Лопатин в некоторых вопросах был человеком неумолимой аккуратности. Отправив очередную корреспонденцию, он ежедневно, уже после этого, записывал в свой блокнот десять или двадцать строчек под заголовком: «Главное за день», — то, что произошло за день на участке полка, с прибавлением некоторых собственных, казавшихся ему существенными мыслей.

За 20-е число — первый день наступления — рядом с изложением хода дела в блокноте у Лопатина было записано:

«Никого из красноармейцев не поражает наше преимущество в авиации, артиллерии и танках. Все считают, что так оно и должно быть.

Вечером, после боя, красноармеец, работавший до призыва на Сталинградском тракторном, хваля танкистов, стал говорить о пятидесяти тысячах тракторов в год в одном Сталинграде. А еще ХТЗ, а еще ЧТЗ!»

21-го вместо записей в блокноте была грубо начерчена схема полосы наступления полка, а 22-го было написано:

«Баталову позвонили из штаба дивизии; наши как будто уже соединяются позади японцев. Я обрадовался, а Баталов сказал, что теперь-то и начнется самая молотня: японцам и убежать некуда и сдаваться не приказано, значит, будут драться. Я спросил, чего он хмурится, — таков ведь и был план. «План планом, — сказал он, — а людей жалко. Понесу большие потери». Потом помолчал и сказал: «Вы здесь один как перст, а у меня, кроме семьи в Чите, всё здесь, в полку, все мои друзья, товарищи и знакомые. Вот прикиньте-ка это на себя, что часть из них вы завтра или послезавтра неизбежно должны потерять. Не вообще людей, а именно из ваших друзей и товарищей».

Я стал спорить с ним, что в его словах есть противоречие. Баталов долго слушал, а потом сказал: «Вы мне про советских людей вообще не рассказывайте. Я потому, может быть, в армии служу, что вообще всех советских людей люблю, но уж оставьте мне право, пока меня в другой полк не перевели, любить свой полк более всякого другого. И никакого тут противоречия нет, имейте в виду!»

Он так рассердился, что ушел в батальон один, хотя до этого обещал взять меня с собой».

23-го, после описания боевых действий полка, следовала всего одна фраза: «Потери сегодня не такие большие. Баталов веселый».

24-го в блокноте стояло: «Был в штабе дивизии. Говорят, что из главных укрепленных высот остались невзятыми три: Песчаная, Зеленая и Ремизовская, но зато на них на каждый метр по японцу. Ночью лежал в окопах с бойцами, и был такой разговор. (Над головой прошли в сторону границы наши ночные бомбардировщики.)

— ТБ-3 пошли! Бомбить Джинджин Сумэ.

— Почему Джинджин Сумэ?

— У них там тылы стоят.

— А может, прямо на Харбин или на Чаньчунь пошли? Там у них главнейший штаб, говорят.

— Едва ли туда пойдут.

— А почему? Все равно воевать!

— Воевать, да не все равно. Еще прицепятся — общую войну начнут!

— Уже прицепились!

— Это еще не прицепились, это еще думают. Мы им тут пить даем! А они думают — воевать дальше или нет?

Потом после молчания тот же задумчивый голос сказал рассудительно:

— Гитлер меня беспокоит…

Я ожидал, что кто-нибудь пошутит, но никто не пошутит. Все долго молчали».

25-го Лопатин записал:

«Мы привыкли каждый день к вечеру заново устраивать и командный и наблюдательный пункты полка в захваченных японских блиндажах. Это уже традиция. Едва устроились сегодня, как пришел секретарь дивизионной партийной комиссии, и тут же, около командного пункта, заседали и приняли в партию трех красноармейцев и заместителя Баталова по строевой части майора Худякова. Я не думал раньше, что он беспартийный. Он волновался и долго объяснял, почему раньше не вступал в партию, хотя его об этом не спрашивали. Оказывается, он из студентов. В мировую войну — прапорщик. В гражданскую — командир роты. У всех на лице было одно и то же выражение: «Мы же тебя знаем, чего ты так долго рассказываешь?» Но никто его не перебил, несмотря на то что японцы изредка побрасывали мины.

Запись, которую Лопатин сделал сегодня, по стечению обстоятельств касалась как раз Климовича, верней — потерь, понесенные ею танкистами. Запись начиналась словами: «Баталов весь день и рвал и метал…»

На Лопатина, который почти весь этот день не отходил от Баталова, произвело глубокое впечатление то, как Баталов передаивал, когда два вырвавшихся вперед танка на глазах у всех были забросаны бутылками с бензином, как он потом сам поднимал и поднял людей в атаку и как после взятия сопки вдвоем со своим комиссаром Саенко стыдил командира батальона Красюка, непосредственного виновника дневной неудачной атаки.

Красюк стоял перед Баталовым мрачный и очень усталый. Разноса он не боялся, потому что весь день после неудачной атаки был под пулями, сделал все, что мог, знал это и знал, что Баталов это знает.

Днем, придя в батальон сразу после атаки, Баталов для пользы дела обуздал свой гнев и только, скрипнув зубами, молча провел по лицу Красюка таким взглядом, что того ожгло, как крапивой. Теперь, когда Красюк за день не ухудшил, а, наоборот, выправил положение, он, в сущности, мог уже не бояться гнева командира полка. Но Баталов умел стыдить, и Красюку было мучительно стыдно, несмотря на усталость и до дна попитую им чашу всех, какие только ложно вообразить, смертельных опасностей.

— Ты на меня не смотри, — говорил Баталов, — мы еще с Саенко свое от командира дивизии получим. Нам еще с Саенко придется в глаза танкистам смотреть. Ты мне скажи: кто днем танки сжег?

— Кто сжег? Японцы сожгли, — зная, что последует, но принужденный отвечать, угрюмо сказал Красюк.

— Нет, ты сжег, — сказал Баталов то самое, чего и ждал Красюк. — Ты батальон в атаку не поднял?

— Я не поднял, — как эхо, повторил Красюк.

— Вот и сжег. Где твой стыд? Где твоя совесть?

— Я сам сегодня одними убитыми девятнадцать человек потерял, — с сердцем сказал Красюк.

— И своих столько не потерял бы, если бы днем тех танков не сжег, — безжалостно сказал молчавший до сих пор Саенко.

Эти слова докопали Красюка. По его щекам покатились две слезы. Он тут же вытер их раненной в первый день боев, забинтованной рукой и снова продолжал неподвижно стоять, руки по швам. Только видно было, как у него тихонько подрагивают копчики пальцев.

Наблюдавший эту сцену Лопатин уже готов был в душе осудить Баталова и Саенко. Ему казалось, что нельзя так жестоко говорить с человеком, который пусть ошибся, но потом весь день воевал, не щадя жизни, и будет рисковать все одной и той же своей жизнью и завтра и послезавтра.

— Хорошо сегодня дрались твои люди, — сказал Баталов, и эта фраза была как отпущение грехов, вслед за которой они все трое — Баталов, Саенко и Красюк — пошли в батальон к Красюку.

Накоротке, уже при Климовиче, записав этот происходившим час назад памятный разговор, Лопатин стал рассматривать сидевшего напротив него капитана, которого он, кажется, где-то уже видел.

Капитан был невысокий, широкогрудый, в серой танкистской гимнастерке; из-за пыльного голенища у него торчали рукоятка сигнальных флажков, а на бритой голове была чистенькая, наверное севшая после стирки, слишком маленькая, похожая на детскую, тропическая панама. Их носили здесь многие, и Лопатин привык к их виду, но на голове капитана эта детская панамка выглядела удивительно некстати и никак не вязалась с его усталым лицом и злыми желваками на скулах.

«Ну конечно же, он командир приданного полку танкового батальона, — вдруг сообразил Лопатин, — и я его уже видел, во только в шлеме и кожанке».

Климович, в свою очередь, как только Лопатин надел очки, вспомнил, что видел его у Баталова в первый день их совместных действий, и ему тогда сказали, что это Лопатин, писатель, корреспондент армейской газеты.

— Что смотрите на меня, товарищ корреспондент? — спросит Климович, поколебавшись — как обратиться к Лопатину? Если назвать интендантом — может обидеться; назвать же Лопатина товарищем писателем Климович не стал, потому что к слову этому относился с уважением, а произведений Лопатина не читал.

— Вы командир танкового батальона? — спросил Лопатин. — Да?

У него была привычка забегать с этим быстрым вопросительным «да?».

— Так точно, — коротко и неприветливо ответил Климович, вспомнив о своих сожженных танках и предстоящем разговоре с Баталовым. Он подумал, что Лопатин начнет сейчас задавать ему вопросы о действиях танкистов.

Но Лопатин ничего не спросил. Он зажег взамен догоревших две новые зеленые противокомариные спиральки и, зябко поеживаясь, прислонился к стене блиндажа.

— Холодноватые тут вечера.

— Довольно-таки холодные, — все так же неприветливо согласился Климович, принимая слова Лопатина за подход к расспросам.

Но Лопатин хорошо понимал причину молчаливости капитана и не собирался вызывать его на разговор о сожженных сегодня танках.

— Вы откуда родом? Не из Белоруссии? — спросил он вместо этого.

— Из Белоруссии. Только жил там мало. В двадцатом году родители разом померли от тифа. И пошел беспризорничать. До Ташкента доехал, как у Неверова. А вы почему спросили?

— Немного по говору чувствуется.

— Значит, с детства въелось.

— А с тех пор не были в Белоруссии?

— Нет. То есть был, стоял по гарнизонам, но это уж другой говор — армейский.

— Вот, кажется, и Баталов, — сказал Лопатин, услышав голоса у входа в блиндаж и подымаясь.

Климович тоже поднялся и, оправляя гимнастерку, еще раз подумал, что выскажет в лицо Баталову все, до конца.

Но вместо Баталова в блиндаж вошел его заместитель, майор Худяков, в каске, в накинутой на плечи и завязанной у горла плащ-палатке. Он быстро пересек блиндаж и, словно но замечая Лопатина, даже толкнув его, сел рядом, устало бросив на стол обо руки, потом рассеянно посмотрел на свечу, на Климовича, на Лопатина и сказал: «Баталова убили», — голосом, в котором само отсутствие всякого выражения обозначало высшее отчаяние. «Убили», — еще раз сказал он, встал и пошел по блиндажу обратно, но у выхода повернул и быстро заходил взад и вперед.

Лопатин посмотрел на капитана-танкиста, словно приглашая его узнать то, о чем сам спросить был не в силах: как убили Баталова?

Но Климович молчал и ничего не спрашивал.

— Пуля в сердце, — наконец остановившись, сказал Худяков, сам отвечая на никем не заданный, но живший в блиндаже вопрос.

Что-то грохнуло. Это телефонист уронил телефонную трубку.

— Пошел вместе с Саенко смотреть местность, — продолжая Худяков, — сам, перед завтрашним боем. Для вас!

Он повернулся к Климовичу и сердито ткнул в него пальцем, как будто тот был в чем-то виноват.

— Искал, где танки смогут пройти. И пуля в сердце. Неизвестно откуда. Дурацкая. Как всегда, когда человек дорогой, так пуля дурацкая, — с ожесточением повторил Худяков, раскашлялся и сел в угол.

— А где Саенко? — тихо спросил Климович.

Худяков, у которого перехватило горло, молча показал рукой на дверь блиндажа.

Климович и Лопатин вышли наружу, в темноту. У входа в блиндаж стояло несколько человек. Лопатин узнал по голосам Саенко и полкового врача.

Саенко и врач стояли на дне траншеи, а наверху, на краю ее на уровне их плеч, лежало что-то длинное. Лопатин понял, что это тело Баталова.

— Двуколка не может въехать, все перекопано, — сказал в темноте чей-то голос.

— На сколько не доехала? — спросил врач.

— Шагов двести.

— Сейчас снесем, — сказал Саенко и, повернувшись и увидев фигуры Лопатина и Климовича, спросил: — Климович?

— Да.

— И я, Лопатин, — сказал Лопатин.

— Вот какое дело, — просто и печально сказал Саенко.

Он вылез из траншеи, присел на корточки рядом с телом Баталова и посветил на него фонарем.

Мертвое тело Баталова, до горла завернутое в две шипели, так, словно боялись, что ему будет холодно, лежало, вытянувшись, на санитарных носилках. На голове была фуражка. Усы казались особенно большими и черными на побледневшем лице, а на глазах лежало что-то, значения чего Лопатин в первую секунду не понял. Это были положенные вместо медных пятаков два винтовочных патрона.

Саенко снял патроны и поцеловал Баталова в закрытые глаза. Потом, отстранив санитара, сам схватился за ручки носилок у изголовья. Санитары стали вдвоем в ногах.

— Пошли, — сказал Саенко, не обращаясь ни к кому в отдельности.

Врач засветил фонарик и пошел впереди. Лопатин и Климович пошли сзади. Позади них, в темноте, шел еще кто-то, и Лопатин подумал, что это, наверное, ординарец Баталова.

— Вот как, Леша, — полуобернувшись, но не останавливаясь, сказал Саенко. — Все мы смертные. — И тут же сурово прикрикнул на санитаров, которые, перелезая через окон, чуть не выпустили из рук носилок: — Не спотыкайтесь! Не лошади. Не дрова везем…

Двуколка стояла даже ближе, чем в двухстах шагах. Тело Баталова положили на двуколку, головой вперед. Ординарец сел в ногах.

Саенко больше ничего не говорил. Только, когда двуколка отъехала, он крикнул в темноту ординарцу:

— Перегрузишь на машину — сопровождай до медсанбата и возвращайся с той же машиной сюда, ты Худякову нужен!

Сказав это, он повернулся и, сопровождаемый всеми остальными, пошел обратно к блиндажу. У самого входа в блиндаж он отрывисто спросил Лопатина:

— Как там Худяков, очень убивается?

— По-моему, да, — сказал Лопатин. — Да и как же…

Саенко перебил его:

— Это вы мне не объясняйте, это мне тоже понятно. А Худякову командовать надо, полк на себя брать.

Когда они вошли в блиндаж, Худяков сидел за столом и, пригнувшись к стоявшему на табурете телефону, говорил с начальником штаба полка.

— Это, Сергей Сергеевич, мы потом с вами обсудим, — говорил он в трубку, — а пока перебирайтесь на наш НП, а мы на новый уйдем… Ничего не рано. Баталов приказал туда перейти. И я его приказ отменять не собираюсь. — И, хотя он говорил о том, что не собирается отменять приказ, в голосе его прозвучала властная нота. — У меня всё.

Он положил трубку и по старой привычке подчиненного поднялся навстречу Саенко.

— Вот, — словно извиняясь за то, что уже занялся делами, показал он на карту, лежавшую перед ним на столе, — смотрю еще раз обстановку.

— Разрешите сесть? — спросил Саенко, подчеркивая этим, что Худяков теперь командир полка.

— Посмотрел еще раз, — Худяков сел и жестом пригласил сесть остальных, — и кажется мне, что мы Красюку на завтра недодали артиллерии. Надо внести небольшой корректив.

— Где посоветуемся? — спросил Саенко. — Здесь или когда перейдем на новый НИ?

— Можно и там.

— Сматывайте связь, — сказал Саенко связисту и встал. Горевшая на столе свеча бросала снизу неровные желтые блики на его некрасивое, сильное лицо.

— Не пришлось тебе увидеть Баталова. А он из-за твоих танков весь день переживал. Наша с ним вина, извини, — словно выполняя последнюю волю Баталова, сказал Саенко Климовичу и сунул в карманы задрожавшие руки.

Климович встал. Слова и голос Саенко заставили его вспомнить свои мысли, с которыми он шел сюда. Сейчас ему было стыдно за них.

— Завтра отплатим за Баталова, даю слово от всех танкистов! — гневно сказал Климович.

— Отплатим, да не оживим, — сказал Саенко с равнодушием непоправимости. Он сел на скамейку, вытянул из-за голенища пачку экземпляров армейской газеты и, взяв себе одну, бросил остальные на стол. — Почитаем, пока связь тянут.

Он сделал это потому, что все время испытывал потребность говорить о Баталове, а говорить не хотел. Раскрыв газету больше для того, чтобы заслониться ею, чем чтобы читать, он на странице увидел под сводкой боевых действий заметку Лопатина «У сопки Песчаной».

Заметка начиналась словами: «Вчера весь день бойцы Баталова штурмовали подступы к Песчаной сопке».

«И сегодня бойцы Баталова штурмовали подступы к Песчаной сопке, — подумал Саенко. пробежав заметку Лопатина и механически отметив, что в заметке почти все было точно. — И завтра будут штурмовать Песчаную сопку, только без Баталова».

Он подумал о том, как теперь будут писать в армейской газете; по-прежнему «бойцы Баталова», или напишут «бойцы Худякова», или «бойцы Худякова и Саенко»? — и решил позвонить в политотдел, чтобы в редакции этого не делали. «Пусть до конца боев продолжают писать: «бойцы Баталова», тем более что сами они уже привыкли, что их так зовут. А Худяков нисколько не обидится, он не такой человек. И Песчаную сопку пусть, когда она будет взята, назовут Баталовской, как назвали Ремизовскую в июле, когда был убит Ремизов».

Саенко перевернул газету и стал просматривать четвертую страницу, где обычно помещались, как он называл их, «тылы» — небольшие заметки, касавшиеся разных сторон армейского быта. Саенко любил такие заметки потому, что был убежден — не единой войной жив человек и нельзя ему на войне все время долбить только про войну.

Несколько таких заметок было и в этом номере: «Повар спешит на позиции», «Походный магазин на линии огня», «Зубной кабинет на фронте».

Саенко проглядел заметки и вдруг в углу страницы увидел заголовок, который заставил его впервые за последний час забыть, что убит Баталов.

«Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом», — Саенко еще раз оглушенно прочел заголовок и, опустив руку с зажатой в ней газетой, обвел взглядом всех находившихся в блиндаже.

Лопатин, Худяков и Климович — все трое молча курили. Пачка газет лежала на столе нетронутая.

«Товарищи!» — хотел крикнуть Саенко, но вместо этого, словно не доверяя прочитанному, еще раз медленно, одну за другой, перечел все семь статей договора, начиная с первой, где говорилось, что «обе договаривающиеся стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга, как отдельно, так и совместно с другими державами», и кончая последней, седьмой, где написано, что «договор вступает в силу немедленно после его подписания».

— Товарищ Лопатин, — сказал Саенко, вставая и протягивая сложенную пополам газету, — возьмите-ка, прочитайте вслух.

Лопатин рассеянно взял газеты, поискал, куда положить недокуренную папиросу, и, поднеся газету к глазам, замер и долго не начинал читать, так же как Саенко, сначала молча пробежав обе колонки сверху вниз и еще раз — снизу вверх.

— Да! — присвистнул он и начал читать вслух.

Саенко сидел, слушал и все еще не мог заставать себя поверять, что все это, что он сейчас слышит, — в самом деле произошло. Уже шесть лет, с тридцать третьего года, в его сознании армейского политработника жила мысль о том, что существует Германия, а в Германии существует Гитлер, и все это, вместе взятое, есть война, которая безотлучно стоит у наших дверей.

Уже шесть лет Саенко жил с этим сознанием. Он не бывал в отпусках, потому что отпуска отменяли из-за угрозы войны; у него в военном городке была не квартира, а комната, потому что из-за угрозы войны было недосуг строить квартиру для Саенко. Родители Саенко жаловались в прошлом году, что у них на Полтавщине, несмотря на засуху, не снизили хлебопоставки, и Саенко знал: это потому, что существует Гитлер и нужны мобзапасы зерна.

Даже воюя здесь с японцами, Саенко несколько раз за время боев вспоминал о существовании Гитлера с тревогой, которую испытывает человек, знающий, что ему могут выстрелить в спину.

«Да что же это такое? — не в силах представить себе до конца масштабы происшедшего, ошеломленно думал Саенко. — Неужели правда, теперь не будет войны с Германией ни в этом, ни в будущем году, ни все десять лет, о которых сказано в договоре? Весь конец этой и всю следующую пятилетку? А потом…» И он в волнении подумал о том, что у нас будет после двух пятилеток.

— А все-таки дурак, — вслух сказал он о Гитлере.

Лопатин положил на стол дочитанную газету и, внимательно посмотрев на Саенко, сказал, что если Гитлер решил отложить нападение на Советский Союз еще на несколько лет, думая, что он на этом выгадает и станет сильней нас, то он действительно дурак. Но если он вообще решил не нападать на нас, то это не так уж глупо!

— А вы верите в это? — спросил Саенко, разом с ненавистью вспомнив все, что было связано в его представлениях и чувствах с фашизмом. — Лично у меня не укладывается.

Лопатин пожал плечами. Действительно, Гитлер и ненападение — все это как-то плохо укладывалось одно с другим.

— Значит, там, на Западе, войны пока не будет, — сказал Климович, одной короткой фразой выражая то главное, что испытывало, читая в этот вечер газету, большинство людей, уже с мая сражавшихся здесь, на Востоке.

В дверях блиндажа появился ординарец Баталова. У него было бледное, без кровинки, лицо, чувствовалось, что он еле держится на ногах.

— Товарищ майор, — обратился он к Худякову, — можно идти на новый НП: докладывают, что связь протянута.

— Отвез? — спросил Саенко.

— Так точно.

— Ну что ж, пойдем, — сказал Худяков, складывая карту и засовывая ее в планшет. — Вы пойдете с нами или здесь останетесь? — обернулся он к Лопатину.

— Если разрешите, пойду с вами.

Худяков поднялся и, уже сделав несколько шагов к выходу вдруг остановился, так, словно он что-то забыл, и сказал:

— Вспоминая минувшую германскую войну, хотел бы снова встретиться с немцами только во всеоружии, в абсолютном всеоружии…

Ему показалось, что он и так уже сказал лишнее, и он оборвал фразу, оставив при себе ее вторую, слишком рискованную половину: что хотя мы и бьем сейчас японцев, но, строго говоря, к большой войне, видимо, готовы еще далеко не абсолютно…

Высказав таким косвенным образом свое мнение о пакте, Худяков обвел всех взглядом, коротко махнул рукой и первым вышел из блиндажа, как бы вступая в командование полком. Саенко пропустил его вперед (как он пропустил бы Баталова) и вместе с остальными вышел вслед за Худяковым в изредка пощелкивавшую выстрелами темноту.

К концу дня 27 августа Песчаная сопка была наконец взята со всеми ее отрогами и скатами. Последние часы боя окруженные японцы защищались на таком «пятачке», что и баталовскому полку, взбиравшемуся на сопку с запада, и полку соседней дивизии, наступавшему с востока, пришлось отказаться от помощи артиллерии.

Теперь командные пункты обоих полков размещались на вершине сопки, в семистах метрах друг от друга. В обоих полках считали, что они первыми поставили свой флаг на сопку. Флагов на сопке оказалось два; ее вершина представляла собой не пик, а двурогий длинный гребень, и, очевидно, командиры обоих полкой были одинаково правы, утверждая, что их бойцы взобрались на сопку первыми. Во всяком случае, споры на этот счет не помешали командиру соседнего полка, плотному, рыжему полковнику, прийти обедать к Худякову и Саенко. У запасливого Саенко оказалось полфляги коньяку, а у полковника не было ничего, кроме трофейного сакэ, которое он брезговал пить.

Еще не начинало темнеть, но было уже прохладно, — небо затянуло тучами, и сдуваемый с лысых бугров песок с быстрым шорохом несся по склонам сопки.

Худяков, Саенко, Лопатин и рыжий полковник сидели вчетвером на гребне сопки, в круглой яме, обложенной мешками с песком. Из этой ямы в последние часы стреляла последняя японская пушка. Взорванная японцами, она, развалив мешки с песком, опрокинулась за бруствер, и оттуда торчало ее разодранное, похожее на железную лилию, дуло.

На дно ямы было брошено несколько новеньких японских зимних шинелей с волчьими воротниками. В одном из котлованов был только что найден целый подземный склад — несколько тысяч этих шинелей и зимних тапок. Обедавшие сидели, примостясь на японских шинелях, и вели тот возбужденный, беспорядочный разговор, какой обычно ведут люди после только что окончившейся смертельной опасности.

— Неужели всем по второму глотку не будет? — спросил рыжий полковник, отлично знавший, что по второму глотку не будет, и именно поэтому на правах гостя сделавший основательный первый глоток.

— Можно сакэ, — сказал Лопатин. — Я в свое время не раз его пил. Отличный напиток — рисовое вино.

— Разве ж это вино? — спросил полковник.

— Ну, водка.

— Какая ж это водка?

— А что же это тогда, по-вашему?

— Так, говорят, керосин какой-то, — Полковника передернуло. — Даже неудобно за победу пить. Если бы они нас победили, в порядке наказания, — еще так-сяк!

Он дотронулся до волчьего воротника японской шинели и подергал его.

— Лезет!

Ненависть к врагу соединилась у полковника с неприязнью ко всему, что было связано с врагом: к шинелям с волчьими воротниками, к ядовито-желтым этикеткам на бутылках с японским сакэ, запасы которого он еще вчера приказал перебить в своем присутствии, к баночкам с сухим денатуратом для подогревания риса (этим спиртом у нею вчера отравился ездовой), к офицерским мечам с широкими лезвиями и длинными ручками — эти мечи, по его мнению, годились только для палачей, — к валявшимся в окопах веерам, наконец, к какому-то особому, резкому запаху, стоявшему в японских окопах. Вспомнив об этом запахе, он сказал:

— Хорошо, что на гребне сидим, ветер выдувает. А то этот японский запах — спасу нет! И чем это от них так пахнет?

— Ничем от них не пахнет. Это креозот, дезинфекция, они им все дезинфицируют, мне наш полковой врач объяснял, — сказал Саенко.

Полковник недовольно пожат плечами:

— Дезинфекция! Вчера и сегодня и от убитых и от пленных этим сакэ разит.

— По-моему, мы их вчера от воды отрезали, и они только спиртное пили, — сказал Саенко. — Видали, там левей, пониже, две скважины? Это они пробовали до воды докопаться.

— Видать видал, — сказал ни с чел не желавший соглашаться полковник, — по они и раньше пьяные воевали.

— Это бывало, — подтвердил молчавший до этого Худяков, отрываясь от котелка, из которого он ел разогретые мясные консервы. — В июле, когда они в контратаки ходили, я трех пленных допрашивал. — были немножко выпивши.

— В общем, выдающаяся нация, — сказал полковник, — всю Азию завоевать хотят, до Урала, а как в атаку, так выпивши.

— Нация как нация, — возразил справедливый Саенко, — не хуже всякой другой.

— Вы меня, батальонный комиссар, не пропагандируй, — полковник даже покраснел. — Сам марксист! А нация, при всем том, я вам все-таки скажу, паршивая.

— Неверно, — снова оторвавшись от котелка, возразил Худяков, — солдаты они храбрые, а это показатель.

— Тем хуже, что храбрые! — сердито проворчал полковник, у которого за эти дни в полку было триста одних только убитых.

Худяков с удивлением посмотрел на чистое дно котелка. Только сейчас, перебрав в памяти час за часом события последних двух дней, он сообразил, что ничего не ел со вчерашнего утра. Вот, оказывается, почему он съел целый котелок консервов. Он с сомнением погладил небритые щеки.

— Да, побриться вам надо! — сказал рыжий полковник, который сам был отлично выбрит.

— Интересно, как теперь: выведут нас из боя или Ремизовскую брать пошлют? — вместо ответа сказал Худяков и встал.

Все поднялись вслед за ним. Похожая на кратер вулкана в вершина Ремизовской сопки, несмотря на шестикилометровую дистанцию, была хорошо видна отсюда, с Песчаной. По Ремизовской степи огонь несколько дивизионов артиллерии, и когда на вершине рвалось много снарядов сразу, сопка дымилась так, словно внутри нее был разложен большой костер.

— Хорошо, если бы нас завернули на Ремизовскую, чтобы уж все, от начала до конца, — приставив к глазам бинокль, молодцевато сказал рыжий полковник.

Худяков промолчал. Ему, напротив, хотелось, чтобы их полк вывели из боя, потому что Ремизовскую, по всей видимости, успешно брали и так, а в полку были тяжелые потери. Но он промолчал, не желая вступать в спор, тем более ненужный, что полковник, по его мнению, только трепал, языком, а в душе думал так же, как он.

— Товарищ командир полка! — сказал ординарец, подходя к Худякову и называя его по должности, а не по званию, чтобы не обращаться к старшему по званию чужому командиру полка за разрешением обратиться к своему.

И Худяков и рыжий полковник обернулись одновременно.

— Здравствуйте, товарищ полковник, — козырнул ординарец и снова обратился к Худякову: — Тут Кольцов со своим взводом еще один офицерский блиндаж обнаружил. Метров двести отсюда. Просил доложить вам. Не посмотрите?

— Что я, блиндажей не видал, что ли? — лениво сказал Худяков, которого после еды клонило в сон.

— А в нем японцы, — сказал ординарец. — Он засыпан был. Мы с вами мимо ходили. А потом они изнутри прокопали амбразуру и очередь дали.

— Ах, вот чего! — Худяков вспомнил, что полчаса назад отметил про себя близкую пулеметную очередь, на которую, впрочем, как и все остальные, не обратил особенного внимания.

— Не посмотрите, как он их брать будет? — снова спросил ординарец.

— Ох мне этот Кольцов! — со смесью восхищения и раздражения сказал Саенко. — Опять с наганом в руке первым в дырку прыгать будет. И как его до сих пор не убило — просто не понимаю, честное слово! Пойдем, что ли, Валерий Александрович. Надо ему запретить, а?

— Надо запретить, — сказал Худяков и пошел, сопровождаемый Саенко, Лопатиным и рыжим полковником, которому идти было, собственно, незачем, но, раз здесь предстояла какая-то стрельба, он посчитал неудобным спешить на собственный командный пункт.

Спускаясь по склону сопки, Лопатин подумал, что еще никогда не видал такого зрелища смерти, какое открылось глазам с вершины Песчаной.

Земля была сплошь ископана воронками; в окопах, которые шли во много рядов, один за другим, изуродованные тела лежала местами так густо, что под ними не было видно дна окопа. А кругом валялось все то же, что и повсюду: карабины, винтовки, противогазы, ранцы из телячьей кожи, веера, котелки, записные книжки с вывалившимися из них фотографиями, вдавленные в землю бумажки с иероглифами, солдатские шапки, связки нанизанной, как грибы, мелкой сушеной рыбы, мешочки с галетами, рассыпанный рис.

Оставшийся раньше незамеченным блиндаж, к которому она подошли, находился в конце змеевидного, полузасыпанного землей окопа. В земле виднелась низкая дверь.

— Осторожней, товарищ майор! Левей не ходите! — крикнул Кольцов, стоявший на холме, насыпанном поверх блиндажа. — Там у них щель. Они оттуда очередь дали. Двоих бойцов положили!

Несколько красноармейцев из разведроты работали лопатами, срезая угол окопа и расчищая дорогу для броневика с сорокапятимиллиметровой пушкой. Он уже въехал в окоп и, ворча на малом газу, ожидал, когда впереди спрямят еще метр пространства. Тогда дверь блиндажа окажется прямо перед пушкой.

Сбоку на бруствере сидели два бойца с пулеметом, направленным на дверь блиндажа.

— Пулемет не берет! — возбужденно сказал Кольцов. — Наверное, у них с той стороны или плита, или котельное железо.

— Раскидали бы насыпь! — сказал Саенко.

— Долгая история, товарищ комиссар, — ответил Кольцов. — Сейчас по пушки дадим — будь здоров!

— Вон ты какой рассудительный стал, — сказал Саенко. — А мы с командиром полка боялись — ты с ножом в зубах туда полезешь.

— Бой на сегодняшний день закончился, товарищ батальонный комиссар, к вечеру помирать неохота. Не знаю, зачем эта японцы помирать хотят.

— А ты спроси их, — сказал Саенко.

— А я уже спрашивал.

— Еще раз предложите выйти и сдаться, — приказал Худяков.

Кольцов лег на покрытие блиндажа, сполз вниз так, что лицо его оказалось на уровне верхней части двери, и громко крикнул несколько слов по-японски.

— Что он им говорит? — спросил рыжий полковник у Худякова.

— Сдаваться предлагает.

Броневик с коротким ревом рванулся вперед, проехал метр, остановился и навел пушку на дверь блиндажа. Кольцов снова сполз вниз и крикнул по-японски те же слова, что кричал раньше.

— Молчат!

Он перемахнул с блиндажа на бруствер окопа, пробежал по нему несколько шагов, остановился рядом с броневиком я, постучав по броне, сказал:

— Давай!

Броневик коротко ударил из пушки и дернулся от отдачи.

Когда рассеялся дым и опал столб земли и песка, за развалившейся дверью стала видна черная дыра блиндажа. Пулеметчики сидели наготове у пулемета.

Кольцов пробежал по брустверу и, вытаскивая наган, крикнул по-русски:

— Выходи!

Послышался шорох, короткий стон, и, переступив порог, из блиндажа в окоп, навстречу броневику, вылез японец с поднятыми руками и окровавленной головой. Как завороженный глядя прямо в пушечное дуло, он прошел несколько шагов на подгибающихся ногах и остановился.

— Ах ты с…..ь! — прошептал один из стоявших возле броневика красноармейцев и, воткнув в землю лопату, которую он до сих пор еще держал в руках, с искаженным лицом схватил лежавшую на бруствере винтовку.

— Ты что делаешь? — с неожиданной быстротой спрыгнув в окоп, вырвал у него винтовку рыжий полковник. — Ты что, на пленных намахиваешься, вояка? — повторил полковник, уже пренебрежительно отпихнув красноармейца и заслонив своим плотным телом японца.

— Он двух бойцов убил, с…..ь! — сказал красноармеец, отстраняясь, но все еще не сводя с японца ненавидящих глаз.

— Мало ли что с…..ь. Все они сволочи, — сказал полковник и недоверчиво оглянулся: не бросится ли еще кто-нибудь на спасенного им японца?

Но первые секунды ожесточения уже миновали.

— Вытащите его отсюда! — крикнул красноармейцам Кольцов. — Видите, он идти не может!

Японец действительно не мог идти. Прислонясь к стенке окопа, он медленно оседал на землю и мелко подрагивал окровавленной головой. Двое красноармейцев взяли его под мышки и, держа на отлете, чтобы не замараться в крови, стали выводить из окопа.

Кольцов спрыгнул в окоп и с наганом в руках скрылся в блиндаже. Вслед за ним протиснулось несколько красноармейцев. Через минуту Кольцов вышел.

— Один, — сказал он и, словно его могли не понять, поднял Палец. — Мертвый. Офицер. А этот — денщик, наверное, — кивнул он вслед пленному. — Поглядите, товарищ майор, — и, подойдя к Худякову, Кольцов разжал кулак.

В руке у него был содранный с мундира офицерский полупогончик.

— Две полосы, три звездочки, — сказал Худяков, разглядывая полупогончик. — Полковник,

— Скажите пожалуйста! — протянул Кольцов, не то удивляясь, что в блиндаже оказалась такая важная птица, не то жалея, что не удалось взять японца живым.

— Вот сволочи! Какие же сволочи! — повторял рыжий полковник, словно оправдываясь перед окружающими за то, что после всех своих разговоров о японцах вдруг прыгнул в окоп и спас пленного. — Ну, я пойду к себе, — наконец сказал он, протягивая руку Худякову, — как бы мои тоже какой-нибудь блиндаж не проморгали!

Он вылез из окопа и пошел по склону сопки, несгибаемый, плотный, внушительный, полная противоположность Худякову с его собравшейся горбом грязной шинелью и налезавшей на лоб слишком большой каской. Худяков еще в начале боев потерял фуражку и все время ходил в этой каске, не снимая ее.

— Товарищ командир полка, — сказал ординарец, подходя к Худякову.

— Да, — не выходя из задумчивости, отозвался Худяков.

— Фуражка, — скатал ординарец. — Я вам заказывал. Привезли из военторга.

Худяков посмотрел на фуражку, расстегнул брезентовый ремешок каски, снял ее, бросил у ног, все еще не беря из рук ординарца фуражку, устало потер затекшую от тяжелой каски шею и таким же усталым движением поерошил взад и вперед свалявшиеся волосы.

Ординарец продолжал держать фуражку в руках. Худяков наконец взял ее и, пощелкав пальцем по донышку, надел на голову, чуть заломив набок, отчего его невидная фигура в горбатой шинели приобрела неожиданную складность.

— Командира полка на провод! — подбегая, крикнул запыхавшийся связной.

Худяков вылез из окопа и пошел вслед за ним.

— Может, все-таки повернут на Ремизовскую? — глядя Худякову, тихо сказал Саенко Лопатину.

Оба прислушались. Сквозь шум ветра и шорох бешено летевшего по склонам песка со стороны Ремизовской сопки тяжелый гул артиллерии.

— Товарищ комиссар, — сказал стоявший поодаль какое-то начальство едет.

Саенко обернулся и увидел черную «эмочку». Держа направление на них, она упорно взбиралась по крутому склону сопки. Наконец шагах в пятидесяти она забуксовала, из нее вылезли Климович и Сарычев. Саенко пошел им навстречу.

У Сарычева был расстегнут воротник, а шея туго, под самый подбородок, обмотана бинтами. Он не мог нагибать голову, отчего его лицо приняло несвойственное ему надменное выражение.

— Приехал к вам забирать своих танкистов. — Сарычев повел негнущейся шеей в сторону Климовича: — Как он у вас тут работал? Не подводил?

— В донесениях указывали, — сказал Саенко.

— По донесениям знаю. А по душам?

Не щедрый на похвалы Саенко посмотрел на Климовича, подумал и сказал:

— Неплохо. Помогал.

— Это первый пункт, — сказал Сарычев. — А второй — насчет Баталова. Где будете хоронить?

— Еще не знаем точно. Наверное, возле медсанбата.

— Неправильно! — сказал Сарычев. — Надо его похоронить на Баин-Цагане. Рядом с танкистами, где вместе боевое крещение получали. Кончатся бои — поставим там, на горе, выбывший из строя танк. Пушкой в сторону Токио. Правильно? А, Климович?

— Жалко Баталова, — вместо ответа сказал Климович.

— Так как насчет похорон? — снова спросил Сарычев. — Если решаете, я завтра на Баин-Цаган делегацию своих танкистов пришлю.

— Хорошо, — сказал Саенко, — я сегодня согласую с политотделом дивизии.

— А что согласовывать? — недовольно сказал Сарычев. — Когда умираем, ни с кем не согласовываем. — Он помолчал и повернулся к Климовичу: — Поехали!

Саенко проводил их до машины. Машина попятилась назад, развернулась и понеслась вниз по склону. Провожая ее глазами, Саенко вспомнил слова Сарычева: «Умираем — не согласовываем», — и подумал о том, что когда он у себя на Полтавщине, в Потоках, еще только вступал в сельскую комсомольскую ячейку, командир эскадрона Сарычев уже ходил с Первой Конной на Львов, а красноармеец Баталов воевал против эмира бухарского. Деревянная пирамидка, которую он повезет завтра на могилу Баталова, уже, наверное, изготовлена в хозчасти полка. Осталось только составить надпись…

«Вот и вся недолга! Жалко, что мы в тот свет не верим», — горько усмехнулся Саенко.

Глава четырнадцатая

Артемьева вдруг вызвал к себе полковник Постников л сообщил ему, что с сего числа, 28 августа, он отчислен из оперативного отдела и переведен в разведывательный. Этого можно было ожидать: уже с третьего дня наступления Артемьев фактически работал в разведотделе, занимаясь разборкой и переводом захваченных документов.

Документов было так много, что разведывательный отдел задыхался, и за переводы постепенно засадили не только Артемьева и двух политотдельцев, но даже одного военврача, владевшего японским.

Вопрос о переводе Артемьева был предрешен, по, отпуская его, Постников все-таки выразил свое неудовольствие.

— За два месяца я пришел к убеждению, что из вас мог бы выйти толк, — сказал он ворчливым, поскрипывавшим, как сапоги, голосом.

В похвале звучало сомнение: выйдет ли из Артемьева толк под руководством другого, менее требовательного начальника, чем Постников?

— К сожалению, я был принужден отпустить вас, потому что, к сожалению (второе «к сожалению» Постников произнес с язвительным нажимом), у нас в армии со знанием иностранных языков дело обстоит так плохо, что, оказывается, держать в оперативном отделе человека, споено знающего японский язык, — непозволительная роскошь. Оказывается, таких людей у нас не хватает даже для разведотделов. Когда придет время подвести итоги операции, я буду докладывать, в частности, и об этом. Мы уже сейчас испытываем неудобство, и если не возьмемся за ум, то еще хватим горя в большой войне.

По необычному многословию Постникова Артемьев понял, что тот раздражен; должно быть, имел неприятное объяснение с начальником штаба и, подчинившись, остался при своей точке зрения.

— Желаю всего наилучшего. Служите! — сказал в заключение Постников. — У Шмелева характер полегче моего, но вы этим не пользуйтесь, продолжайте служить так, словно у вас по-прежнему стоит над душой такой старый унтер, как я.

Артемьев покраснел. Молодые командиры оперативного отдела именно так и величали между собой Постникова. Но Постников оказался выше этого и тиснул ему на прощанье руку с доброжелательством человека, равнодушного к тому, что о нем говорит между собой молодежь, — лишь бы служила так, как того требует служба.

Простившись с Постниковым, Артемьев пошел в разведотдел. Длинная палатка разведотдела походила снаружи на госпитальную. Внутри стояли пять больших столов и столик машинистки, которая дежурила по целым дням и в перерывах между диктовками дремала, склонясь на машинку и подложив под щеку специально припасенную для этого подушку.

Вчера все, в том числе и Артемьев, работали до пяти утра; однако Постников, не привыкший считаться с такими вещами, велел поднять Артемьева в семь. Поэтому, когда Артемьев вошел в палатку, там еще никого не было.

В палатке стояла тишина. Только изредка долетали далекие звуки боя с Ремизовской сопки да слышались негромкие шаги ходившего взад и вперед у палатки часового-пограничника.

Артемьев сел за стол и придвинул к себе одну из двух оставшихся неразобранными японских офицерских сумок. Но то ли на него подействовала тишина и одиночество, то ли он просто вдруг взглянул другими глазами на успевшую стать привычной обстановку — вид палатки, когда он обвел ее взглядом, поразил его.

Разбирая сундуки и портфели со штабными документами, полковые и батальонные денежные ящики, офицерские сумки, унтер-офицерские и солдатские ранцы, разведчики отделяли главное от второстепенного. Главными были карты, штабные бумаги, личные документы, дневники и неотправленные письма с места боев в Японию; второстепенным считались журналы и газеты, письма, пришедшие из Японии, и фотографии. Главное раскладывалось на столах и поспешно разбиралось, а второстепенное день за днем сбрасывалось на пол. Среди этого второстепенного особенно много было фотографий. За восемь дней боев они покрыли в палатке весь земляной пол, оставались только узкие дорожки от входа к столам.

Артемьев встал из-за стола, нагнулся и стал рассматривать то, что лежало у его ног.

Из-под приоткрытого полога палатки слегка задувал ветер, и фотографии уныло и жестко шуршали, как жестяные цветы на кладбище.

Здесь были фотографии мужские и женские, фотографии стариков и старух, чьих-то детей и чьих-то родителей, снятых на фоне вековых сосен и карликовых деревьев, на фойе улиц с бегущими рикшами и бумажными фонарями, на фоне деревянных храмов с большими пузатыми буддами, на фоне маленьких домашних алтарей, украшенных узкими свитками с изображением цапель и черепах — символов счастья и долголетия.

Здесь были открытки с видами горы Фудзияма, с ветками цветущей вишни, с чанными домиками. Здесь была сфотографирована далекая, чужая жизнь, принадлежавшая мертвым и лежавшая под ногами живых людей, которые тоже могли завтра погибнуть, но сегодня побеждали, были живы и выполняли свой служебный долг, роясь в этом безбрежном архиве смерти.

Что-то тоскливое и сильное, относившееся не к другим, а к себе самому, томило Артемьева сейчас, когда он глядел на эти фотографии. Что-то беспощадно равнодушное к чужим судьбам было в этом зрелище, что-то рождавшее ощущение большого и безжалостного хода событий, когда вдруг чувствуешь, как обрывается сердце, и на минуту становится жалко самого себя — своего тела, глаз, рук, которые могут быть вот так же просто и беспощадно уничтожены, когда вдруг становится нестерпимо жаль своих родных и близких, для которых ты — что-то очень большое, занимающее огромное место в мире… А случись иначе — и от тебя мог остаться, вот так же как здесь, просто растоптанный чужими ногами бумажник с фотографиями.

Артемьев ощупал карман гимнастерки, где вместе с партийным билетом и командирским удостоверением лежали фотографии сестры и матери, и подумал, что в безнадежном бою он, если б успел, непременно зарыл бы или сжег эти фотографии вместе с документами.

Вернувшись к столу, Артемьев снова принялся за просмотр офицерской сумки. Она принадлежала командиру роты 26-го полка 7-й пехотной дивизии поручику Окамото. В черной клеенчатой записной книжке поручика были заполнены всего две страницы. Первая не представляла интереса. Это был нацарапанный нервной скорописью дневник за 20 августа. На второй странице, помеченной позавчерашним днем, 26 августа, была на скорую руку набросана схема высоты с показанными на ней окопами и блиндажами. Судя по всему, это был один из отрогов Песчаной сопки. Между обозначениями двух блиндажей Артемьев увидел маленькие кружочки с надписями: «Майор Сато», «Капитан Отани», «Поручик Хаяси» — и понял, что несколько не разгаданных им сначала пометок на вынутой из сумки карте тоже обозначали места, где были зарыты трупы убитых офицеров. Очевидно, поручику Окамото выпало на долю умереть последним.

В личных документах поручика значилось, что он окотил офицерскую школу в Саппоро и получил медаль за участие в боях у Лугоуцяо.

Артемьев кратко занес в свою тетрадь и то и другое. Сведения о том, что в Саппоро есть офицерская школа, попались Артемьеву впервые. О медали, полученной за Лугоуцяо, он сделал пометку не для себя, а для корреспондентов из армейской редакции, заезжавших в разведотдел в поисках чего-нибудь интересного. Инцидент у станции Лугоуцяо два года назад послужил японцам предлогом к вторжению из Маньчжурии в Северный Китай, и корреспондентов могла заинтересовать судьба поручика, начавшего с ведали за Лугоуцяо и кончившего свою карьеру здесь, на Халхин-Голе.

Теперь в сумке остались лишь фотографии. Артемьев задержался на двух. На одной был сфотографирован сам поручик. Он дозировал, опершись на офицерский меч и гордо подняв красивое, тонкое лицо; одна нога его стояла на деревянной приступке, — старый, лысый чистильщик, должно быть китаец, двумя щетками полировал ему сапог. На заднем плане была видна часть двухэтажного домика, похожего на деревянные купеческие дома в старых губернских русских городах. На доме висела вывеска, уходившая за пределы фотографии: «Русская кухня. Завьялов и С-я. Фирма сущ…». Вероятно, дело происходило в Харбине.

На второй фотографии была снята большая грязная площадь; в конце площади виднелись развалины китайских фанз, а на первом плане стояли четыре высоких бамбуковых шеста с насаженными на них головами; рядом с шестами, в грязи, лежали обезглавленные тела, а на прикрепленных к шестам длинных узких полосках бумаги было написано иероглифами, что такая же участь ждет каждого пойманного «красного дьявола».

Артемьев перевернул фотографию. На обороте ничего не было написано. Где происходило это? В каком из бесчисленных китайских городов и городков, занятых сейчас японскими гарнизонами, сложили свои головы эти четыре пленных партизана? О чем оно думали перед смертью? Что вспоминали? Своих обреченных на сиротство детей? Или оставшихся в живых товарищей? Или штаб 8-й Красной армии, где у Мао Цзэ-дуна и Джу Дэ на большой карте Китая маленькой точкой отмечено место их последнего боя? Через час, когда, разобрав вторую офицерскую сумку, Артемьев углубился в чтение вынутых из нее документов, палатка постепенно начала наполняться людьми. Последним вошел майор Беленков, старший по званию среди всех работавших в палатке.

— Во-первых, к общему сведению, — весело сказал он, — ночные данные подтвердились: район Песчаной сопки полностью очищен, на повестке дня осталась одна Ремизовская. Во-вторых, тебя, — кивнул он Артемьеву, — вызывает начальство.

Артемьев отложил в сторону документы и пошел к выходу, Но Беленков, задержав его, спросил с некоторой тревогой в голосе:

— Слушай, я не напутал? Мы с тобой как-то говорили — ты, Кажется, неплохо ездишь верхом?

— Нет, не напутал. А что?

— У Шмелева задание такого рода, — сказал Беленков, — что я отбоярился, благо сижу на лошади, как собака на заборе. А тебя, наверное, запрягут.

Когда Артемьев вошел в юрту начальника разведотдела полковника Шмелева, то там рядом с полковником, на краешке аккуратно заправленной шмелевской койки, сидел капитан-пограничник, — Артемьев мельком видел его раньше и знал, что он командует ротой пограничников, охраняющих штаб.

Шмелев сидел на табуретке в обычной своей небрежной позе, положив ногу на ногу, обхватив колено длинными, заросшими золотистым волосом руками и легонько раскачиваясь.

— Значит, окончательно отдали вас мне. Уже знаете об этом? — спросил он вошедшего Артемьева.

— Так точно, знаю!

Шмелев оглядел массивную фигуру Артемьева.

— Как, Данилов? — повернулся он к капитану-пограничнику. — Выдержат его монгольские лошадки?

— Ничего, они выносливые, — без улыбки сказал Данилов.

— Вкратце задание такое, — сказал Шмелев, сняв ногу с ноги и перестав покачиваться. — Сейчас возьмете мою «эмку» и поедете с Даниловым на левый фланг к монголам, в Шестую кавдивизию. Там — я договорился — выделят вам кавзвод под командой капитала Шагдара, начальника их дивизионной разведки. Боевой командир и неплохо знает русский, стажировался у нас в Союзе. Машину вернете и верхами поедете в поиск на юго-запад от озера Буир-Нур — вдоль границы. Мы ожидаем там переход японской диверсионной группы. Скорей всего, они перейдут границу под видом аратов — тогда с ними будет табун, может быть даже арба, в общем все, что полагается. Группа будет человек в пять — семь. Задание — взять живьем. Обратите внимание на слово «живьем». И ты обрати внимание, Данилов.

— Я уже обратил, — сказал Данилов.

— Одну такую группу, — продолжал Шмелев, — которая успела отравить восемь колодцев и убить одного нашего летчика, мы на днях окружили, троих застрелили, а четвертого схватили живым, но он по дороге чего-то проглотил. Наверное, слышали об этом от товарищей?

— Краем уха, товарищ полковник, — сказал Артемьев.

— Правда, кое-что на них взяли, но командующий так ругался, — Шмелев хотел было объяснить, как ругался командующий, но раздумал, — в общем, я вам эту ошибку повторять не советую. Данилов по его личному приказанию едет, — кивнул Шмелев на пограничника, — как командир группы. А ваша задача — не только помочь взять, но и, когда возьмете, снять первый допрос. Целые, раненые, полумертвые — какие будут — допросить сразу же, пока не опомнились! — В словах Шмелева прозвучала жесткая профессиональная требовательность. — Карта и дополнительные данные у Данилова, он познакомит вас.

— Есть! — Данилов встал.

— Между прочим, знаете, как они с летчиком расправились? — спросил Шмелев, когда Артемьев встал вслед за Даниловым. — Хороший летчик-истребитель из козыревской группы. Сто раз видел смерть в глаза, а тут опоздал на грузовик — в темноте, один, пешком пошел к месту ночевки. Нашли его только утром в километре от летного поля. Голый, обмотан телефонной проволокой, кляп во рту, и белый как бумага. Они его не убили, а просто рассчитали, что за ночь из него комары всю кровь выпьют.

— А как фамилия? — порывисто спросил Артемьев, сразу вспомнив дорогу от летного поля к юртам, Полынина, Грицко, Соколовых и всех других летчиков, с которыми он успел познакомиться.

Но Шмелев назвал незнакомую Артемьеву фамилию.

— Вот что они делают с нашим братом! — добавил он, помолчав. — А ваша задача — доставить их живыми. Живыми! Слышишь, Данилов?

— Ясно, товарищ полковник, — отчеканил Данилов, вытянувшись, но, как показалось Артемьеву, с некоторой досадой.

— А вам ясно?

— Так точно, все ясно! — охотно и весело отозвался Артемьев, обрадованный возможностью оторваться от бумаг и поохать в степь. — Только бы встретить, а живьем возьмем!

На насмешливом лице Шмелева изобразилась недоверчивая гримаса. Ничего не ответив, он отпустил их обоих.

Около полудня «эмочка» с сидевшими в ней Артемьевым, молчаливым Даниловым и двумя еще более молчаливыми, чем их начальник, бойцами-пограничниками обогнула Баин-Цаганское плоскогорье.

Помеченная на карте пунктиром, хорошо накатанная степная Дорога, по которой они ехали, шла на север и километров через пятнадцать обрывалась у озера Буир-Нур, того самого, чье название фигурировало в первых сообщениях ТАСС о конфликте. Там, где пунктир упирался в берег озера, на карте стоял маленький значок и надпись: «Монголрыба».

— По нашим штабным документам знаю, что там есть три глинобитные постройки, можно роту разместить, а что это за «Монголрыба», не знаю, — глядя на карту через плечо Данилова, сказал Артемьев.

— До начала конфликта тут были наши, на паритетных началах с монголами, рыбные промыслы, а теперь — только монгольская погранзастава, — ответил Данилов. — Нам как раз туда, но надо сначала заехать в штаб дивизии. Смотри, — обратился он к шоферу, — поворота не пропусти.

Но пропустить поворот оказалось невозможным. Еще через километр поперек дороги стоял связной броневичок; двое людей лежавших рядом на траве, вскочили и замахали руками. Потом один из них, в кавалерийской монгольской фуражке, подошел к «эмке».

— От полковника Шмелева? — спросил монгол, с трудом выговаривая русские слова. — Штаб дивизии?

— Да, — сказал Данилов.

— Штаб не надо, — отрывисто сказал монгол. — Нахор Шагдар. Цирики. [Солдаты (монг.).] Твои лошади. «Монголрыба»!

Он показал пальцем на север:

— Там ждет! Ваш штаб — наш штаб телефон был.

Монгол для ясности сделал легкое вращательное движение рукой, потом приложил руку к козырьку, влез в свой броневичок, и тот запылил по дороге на север, приглашая «эмку» следовать за собой.

— Четкий народ, — сказал Данилов. — Нам «маяка» выслали, а люди и кони уже на «Монголрыбе».

Он замолчал и вернулся к этой теме только через десять километров, которые они сделали по пятам за немилосердно пылившим броневичком.

— И там долго не задержимся, увидите. Лошади уже покормлены, и баран в казане.

Наконец впереди показалось озеро Буир-Нур. Броневичок затормозил и стал разворачиваться.

Монгол открыл железную дверцу, приложил руку к козырьку фуражки, снова захлопнул дверцу, и броневичок, пыля, покатил в обратном направлении. «Эмка» проехала еще двести метров и остановилась у низких, беленых, как украинские хаты, бараков «Монголрыбы».

Рядом с бараками было вкопано в землю несколько длинных столов, наверное служивших раньше для разделки рыбы, а поодаль стоял турник, на котором крутил «солнце» какой-то человек, соскочивший на землю при виде машины. На берегу озера был разложен костер; над ним на сошках висел казан. Возле костра сидели двое военных, они обернулись и встали.

— Вот вам и казан, — сказал Данилов, вылезая из машины.

— Здравствуйте, товарищ Данилов! Рад вас снова увидеть, — навстречу Данилову и Артемьеву, говорил по-русски молодой монгол с капитанскими значками на петлицах.

— Шагдар, — протянул он руку Артемьеву. — Мы с вами незнакомы, но вы встретите здесь знакомого.

Не поняв, кого имел в виду Шагдар, Артемьев с недоумением дожал руку второму монголу, начальнику погранзаставы, и вдруг узнал человека, который до этого крутил «солнце» на турнике, а сейчас быстрыми шагами приближался к ним. Это был Санаев, отпустивший короткую, черную как смоль бородку.

— Узнал, что к нам едет Артемьев, и думаю, неужели тот самый? Сел на коня…

Не договорив, он привстал на носки и обнялся с Артемьевым.

— Здравствуй, бородач, — сказал Артемьев, — рад тебя видеть. Ты это что, для солидности? — показал он на бороду.

— Сначала с тоски. — Санаев оглянулся, но монголы вместе с Даниловым уже отошли к костру. — Затосковал у монголов, пока бои не начались. Все-таки один русский человек на всю дивизию, да и то осетин, — улыбнулся Санаев. — Тоска прошла, а борода осталась.

— Я, между прочим, краем уха слышал, что ты здесь, у монголов.

— Так что ж ты, штабная крыса, знал и не приехал к товарищу? Катаетесь там на своей Хамардабе как сыр в масле!

— Да уж, действительно, катаемся!

Они присели рядом на подножку машины, и Артемьев стал в юмористическом тоне рассказывать Санаеву о многотрудной службе под началом у скрипучего Постникова.

— А вообще-то у нас внизу, в войсках, сложилось мнение, что он сильный начальник оперативного отдела, — сказал Санаев.

— Ну, а ты-то, ты-то как? — спросил Артемьев. — Прежде всего, как монголы воюют? По нашим сводкам — не худо. А как по твоим наблюдениям?

— Немножко больше, чем нужно, отчаянности. Немножко меньше, чем нужно, выдержки…

— Национальный характер?

— Нет. Молодость. Молодая еще армия.

— Было донесение, что у вас тут один эскадрон ходил в атаку в конном строю. Как, исполнилась твоя мечта, ходил?

— Ходил, — поморщился Санаев. — Сначала порубили шашками японскую полуроту на марше, а потом один, — он сердито подчеркнул это слово, подняв палец, — один японский пулеметчик срубил у нас двадцать всадников. К огорчению кавалеристов, — Санаев хлопнул себя по шашке, — увы, отживающая форма боя.

В особенности на плотном фронте и против серьезной пехоты. Отслужу здесь — и попрошусь в мехкорпус. Пересяду с коня на броню.

— Серьезно? — Артемьев знал Санаева как заядлого кавалериста.

— Как нельзя более. С японцами еще повоюю на коне, а с немцами — уже на броне.

— Это что? Высказывание в связи с договором о ненападении?

— Да, — сказал Санаев. — Но прошу учесть, что я тут по долгу службы мыслитель-одиночка, среди меня разъяснительной работы еще не проводили. Пойдем, нас ждут.

Они подошли к костру. Казан был уже снят, и вокруг него на траве сидели Шагдар, начальник погранзаставы. Данилов и двое пограничников.

— Садитесь, — сказал Шагдар, отодвигаясь и освобождая около себя место для Артемьева, — будем баранину кушать.

Артемьев и Санаев сели. Начальник погранзаставы стал черпаком вытаскивать из казана большие куски баранины и раскладывать их по алюминиевым мискам.

— Супу налей, — сказал Шагдар, — хороший бараний суп.

Начальник погранзаставы добавил в каждую миску полчерпака супу.

Рядом с казаном на траве стояли: миска с крупной солью, другая — с толченым красным перцем и большая, запотевшая на солнце бутыль воды.

Артемьев положил в суп пол-ложки перцу, нарезал баранину, посыпал все это щепотью соли и с жадностью сильно проголодавшегося человека принялся хлебать перепорченный, дравший горло суп.

— Замечательная буир-нурская вода, — берясь за бутыль, сказал Шагдар, — как нарзан. Кому налить?

Вола окапалась действительно вкусной, а главное — ледяной.

— Неужели озеро всегда такое холодное? — спросил Артемьев.

— Всегда, — сказал Шагдар. — Я здесь родился, в этом аймаке. Всегда холодное. Красивое озеро, — как чаша! Да?

И он сделал округлый жест хозяина. У самого берега на воде покачивался выводок уток.

— Наверное, тут охота хорошая, — сказал Артемьев.

— А, что это за охота! — махнул рукой Данилов. — Можно гуся колесами переехать. Вы своих цириков покормили? — спросил он, вставая.

— Раньше покормили, — ответил Шагдар.

— Тогда — подъем! Где наши кони?

— Сейчас. — Шагдар поднял руку и отрывисто крикнул что-то по-монгольски двум поднявшимся из-за кустов цирикам.

— А я своего коня с коноводом в развалинах оставил, — сказал Санаев, обращаясь к Артемьеву. — Пойдем проводи, мне ехать надо. Пока коней приведут — успеешь.

Козырнув на прощанье Данилову и Шагдару, Санаев пошел своей небрежной кавалерийской походочкой к белым баракам «Монголрыбы».

— Японцев будете ловить? — спросил он Артемьева.

— Да. А ты откуда знаешь?

— Командир дивизии при мне по телефону Шагдара вызывал. Не завидую! Тут человека найти — все равно что иголку в сене.

— Степь да степь кругом! Кроме коня, не к чему и прислониться.

Они обошли «Монголрыбу» и оказались около того, что Санаев называл развалинами. Это был большой, огороженный толстой каменной стеной, квадратный двор. В глубине виднелись остатки пологой каменной лестницы. По сторонам ее возвышались два изъеденных временем постамента с обломанными по пояс, грузными каменными фигурами. Места изломов были так гладко зализаны ветром, что казалось — фигуры никогда не были целыми.

Возле ограды лениво жевали колючки две лошади и, прислонясь к стене, дремал коновод-монгол.

— Нахор! — окликнул его Санаев.

Коновод встрепенулся, взлетел на лошадь и подъехал к Санаеву, ведя его лошадь под уздцы.

— Какая-то старая кумирня, времен Чингисхана, если не раньше, — объяснил Санаев и нехотя поставил ногу в стремя. — Ну что ж, Павел, тебя ждут.

Пожав руку Артемьеву, он вскочил на коня и крупной рысью поехал впереди коновода.

Артемьев вернулся к Данилову и Шагдару. Лошади были ужо оседланы, Цирики — их было меньше, чем думал Артемьев, всего пятнадцать человек, — держали под уздцы лошадей, своих и сменных.

— Выбирайте! — сказал Шагдар, приняв от цириков и взяв за поводья двух коней. Его собственный конь как вкопанный, не шевелясь, стоял рядом.

Артемьев окинул взглядом обеих лошадей и, решив, что пегий широкогрудый конек будет посильней, легонько потянул его к себе. Шагдар отпустил повод, и Артемьев, положив руку на холку коня, при общем внимании легко бросил в седло свое тяжелое тело.

— Однако у вас губа не дура, с конем не ошиблись, — сказал Данилов, неторопливо садясь на другого коня.

— У вас тоже неплохой, — заметил Шагдар и по-монгольски дал общую команду садиться на коней.

Растянувшись цепочкой, отряд выехал из поселка «Монголрыба» и двинулся в объезд озера.

Уже пятый день Данилов, Шагдар и Артемьев со своим маленьким отрядом кочевали взад и вперед вдоль маньчжурской границы. Ни горных хребтов, ли рек, ничего, что могло бы служить зримой границей, здесь не было. Была лишь мысленно перенесенная с карт невидимая линия, вдоль которой в необозримой степи передвигались редкие пограничные патрули.

Еще в первый вечер на привале Данилов, расстелив на земле карту и аккуратно, без нажима водя по ней пальцем, чтобы колкие стебли сухой травы не прокололи ее снизу, поделился с Артемьевым и Шагдаром подробностями, полученными от Шмелева.

Первая японская диверсионная группа пересекла противоположную — южную — границу тумцак-булакского выступа и, очевидно, предполагала после нескольких диверсий на юге перебраться сюда, поближе к северной границе, в район солончаковых озер. На одном из убитых была взята карта с обозначением этою маршрута; в районе солончаковых озер стоял кружок с иероглифом «бу», который входит составной частью и в слово «укрытие» и в слово «база».

Остальные сведения ограничивались вещественными доказательствами — четырьмя трупами, оружием и санитарной сумкой с обернутыми ватой неиспользованными пробирками холерного бульона.

Агентурные сведения о новой, второй группе, полученные из Хайлара, говорили, что она пересечет северную границу выступа в ближайшие дни и намерена переправиться надолго.

За солончаковыми озерами располагалось несколько полевых аэродромов. Шмелев считал, что выход диверсионной группы в район солончаковых озер связан именно с этим. То, что группа переправлялась на длительный срок, наводило на мысль, что она будет иметь радиопередатчик, а пункт, указанный на карте, выбран как место встречи обеих групп.

На второй день рано утром Шагдар привел отряд к этому обозначенному на карте пункту — перешейку между двумя солончаковыми озерами.

Это место с кочками, заросшими густым кустарником, вполне подходило для укрытия небольшой группы, даже с лошадьми, если для них вырыть окопы. То, что здесь днем и ночью стоял удушливый запах солончакового болота, вода была страшна на вкус, а комары висели в воздухе такой тучей, что казалось, ее можно потрогать руками, разумеется, не могло служить препятствием для диверсантов, которые решили бы здесь прятаться.

Однако целиком довериться отметке на карте и дожидаться японцев в этой точке было рискованно, и Данилов решил взять под наблюдение широкий район в тридцать — сорок километров и ловить японцев на полпути между границей и солончаковыми озерами.

Несколько раз за эти дни Артемьеву казалось, что они поставили перед собой неразрешимую задачу, — так бесконечно и одинаково тянулась на восток, запад, север и юг степь и такой песчинкой казался в ней их небольшой отряд.

Маленький Данилов плохо переносил жару, хотя и не жаловался. Он ехал похудевший, словно усохший, с обгоревшими до волдырей лицом и руками, ехал и ехал, вцепясь в поводья, и казалось, никакая сила не может отклонить его от той дуги, которую они, как маятник, описывали каждые сутки между границей и районом солончаковых озер.

По ночам над их головами на небольшой высоте проходили к Халхин-Голу ночные бомбардировщики. Иногда над районом солончаковых озер можно было заметать в небе далекие крохотные точки. Это дневные бомбардировщики, поднявшись с полевых аэродромов, шли к фронту и возвращались назад.

— Хорошо бы узнать, как сейчас на фронте. Взяли уже Ремизовскую? Как вы думаете? — Артемьев спрашивал у Данилова, но тот вместо ответа только неопределенно мычал, не разжимая запекшихся от жары губ.